著名经济学家厉以宁先生因病医治无效,于2023年2月27日19时31分在北京协和医院逝世,享年92岁。从昨晚至今晨,各界人士深切哀悼和怀念这位中国经济学泰斗,更追慕其为经济体制改革做出的探索。

厉以宁资料图 阎彤 摄

(资料图片)

(资料图片)

探访

“听厉老师讲课是享受”

今天早上8时,记者来到北京大学光华管理学院,在学院一层咖啡馆的一面墙上,挂着历任院长的照片,排头的位置留给了厉以宁,旁边还标注着“创始院长、名誉院长”的字样。“特别遗憾没有听过厉院长讲课。”光华管理学院大一学生周浩钧站在厉以宁的照片前低头缅怀。

在学生们的回忆中,他讲课不仅内容丰富,而且形式不拘一格。每次上课,厉老师必定提前10分钟到教室,在黑板上写出一堂课中主要涉及的几个问题,即课程的大纲,讲课时开门见山。“非常讲究逻辑和条理,同时又深入浅出,生动形象。他对一个问题的分析往往从大处着手,以逻辑和分析见长,条分缕析,抽丝剥茧,引人入胜。”北京大学经济系1991级研究生武亚军回忆,“看厉老师的著作、听厉老师讲课,都是一种享受”。

北京大学党委书记郝平在北大读书时,也曾和历史系的一些同学慕名选修了厉以宁有关世界经济史和学说史方面的课程,并经常在课后向厉先生请教问题,“先生总是热情、耐心地给予解答。”

记者注意到,北大光华管理学院官网已变为黑白色。该校表示,已成立治丧工作组,将开展相关悼念活动。

人物

多年耕耘两件“大事”

“培育英才,中华圆梦,教书治学同轻重……”2015年,厉以宁写下这首词,“教书”与“治学”正是他多年耕耘的两件“大事”。

1930年,厉以宁出生于南京,名字中的“宁”字是为了纪念出生之地。1951年,21岁的他已经工作了两年,但第二次参加高考,成绩优异。他委托在北京大学的同学赵辉杰代为报名,老同学了解他的优势,替他做主填报了北京大学经济系的志愿。从此,厉以宁开启了经济理论的学术生涯。时隔数年,他感叹:“至今我愈来愈觉得赵辉杰代我填报的第一志愿是最佳选择。”

从北京大学毕业后,厉以宁留校工作,从一名坐“冷板凳”的资料员成长为讲师、副教授、教授、博士生导师,培育了大批英才,桃李满园。

教书治学同轻重。厉以宁在经济学理论方面著书多部,并发表了大量文章,更提出了中国经济发展的非均衡理论,并对“转型”进行理论探讨。

被人们称为“厉股份”

经世而治民。他曾说:“作为读书人,总有些正心、齐家、改善人民生活的想法,这是我坚持至今的动力。”影响更多人的,正是厉以宁为改革鼓与呼。他是我国最早提出股份制改革理论的学者之一,被人们称为“厉股份”。

上世纪八十年代,他为改革奔走各地。1986年4月,北京大学“五四”科学讨论会上,厉以宁发言的第一句话就是:“中国改革的失败可能是由于价格改革的失败,中国改革的成功必须取决于产权改革的成功”。当年,他还在人民日报上发文提出,经济改革最好的手段便是利用股份制的形式来改造现有的国有企业。这些都加速了股份制改革的提速。

厉以宁见证并亲自推动了中国经济的市场化进程。他曾说:“参与改革,推动中国的现代转型,是我们这一代人的使命。”2018年12月,作为“经济体制改革的积极倡导者”,厉以宁被授予“改革先锋”奖章,实至名归。

(原标题:“改革先锋”厉以宁先生走了)

来源:北京晚报 记者 牛伟坤 曹政 实习记者 何蕊

流程编辑:U022

检察官担任法治副校长有了“指挥棒”

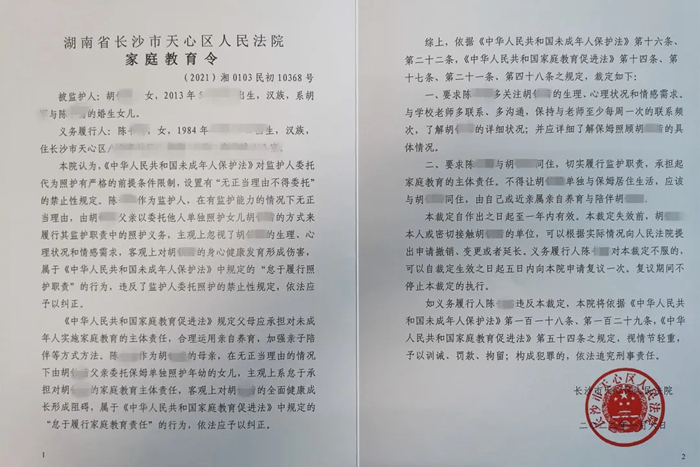

检察官担任法治副校长有了“指挥棒” 全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃”

全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃” 俄军装甲车辆将具备隐身能力

俄军装甲车辆将具备隐身能力