眼前这位留着 “山羊胡子”、戴着“瓜皮帽”,精神矍铄的老人是通渭县新景乡张山村蜂蜡制作“守艺人”王尚义。

(资料图片仅供参考)

(资料图片仅供参考)

王尚义老人出生于1934年,小时候在私塾里读过一段时间书,成年后当过生产队长。全家22口老小一起生活时,王尚义老人是大掌柜,制作蜡烛最开始的用途是祭祀,这个象征权威的活儿自然是落到王尚义老人头上。

中国人有慎终追远的传统,过节总不会忘记祭拜祖先。祭祖的同时,通渭人也祭祀天地神灵。祭祀时,除了茶饭等供品,蜡烛不可缺。

除夕之夜,家家门口挂着红灯笼,堂屋燃着熊熊的蜡烛,祭祀仪式结束后,一家人围桌而谈。这些怀着美好祝愿的仪式,是中国人对儿孙和未来的期盼,期许来年福运满堂、平安喜乐。

因此祭祀用的蜡烛,王尚义老人做得虔诚仔细。

制作蜂蜡蜡烛,首先需要把蜂巢制成蜂蜡。将黄棕色的蜂巢从蜂窝中取出,放入盆里进行加热,滤出杂质。熔化的过程中,由于蜡的密度较高且比水轻,它会漂浮在顶部,水就沉入盆底,剩下水和蜡的较量就交由时间。

春寒料峭、乍暖还寒。前几天落的一场雪,还厚厚地覆满大地,只有朝阳的山屲,留有一些疏疏的残雪。经过一夜的沉淀,水和蜂蜡完全分离后,蜡块凝结在上面。

取出蜡块,切些许蜡丝,蜡丝的数量根据需要制作的蜡烛而定。将蜡丝放入盛有一半热水的砂锅中,小火加热砂锅,至蜂蜡完全熔化,再倒入少许胡麻油,搅拌均匀。蜂蜡和胡麻油的比例要掌握好,油太多不容易成型,蜡太多烛火不旺。

提前准备好七寸长的均匀竹竿,缠上棉花,做成蜡烛的烛身和烛芯。缠好棉花的竹竿需要用硬的光滑材质压紧实均匀。

准备工作做完后,就到了重要的关键环节:蘸蜡。缠好的竹竿伸到盛有蜡油的砂锅中蘸一蘸,凉到倒立的炕桌上,等到蜡烛凝固,再蘸一蘸,如此重复一二十次。这个动作要稳、准、快,麻利地蘸一下,快速地拿出来,在蜡油砂锅里停留太久会让之前成型凝固的蜡再次熔化,这个过程要一直保持蜡油的液体状态。

整个制作流程的火候、温度、力度,全凭制蜡人的经验把握。王尚义老人的孙女说,望着面前透露着年代感的工具,曾经光辉的岁月影像在她脑海翻腾,唤醒她记忆中的甜蜜画面,让她想起了小时候。希望爷爷能长命百岁,让爸爸有爸爸疼,让他们姐弟犹如孩童。

因为蜡烛烛芯是用棉线搓成的,直立在火焰的中心,由于无法烧尽而炭化,所以必须不时地用剪刀将残留的烛心末端剪掉。此刻,我们就更能理解唐代诗人李商隐“何当共剪西窗烛”的诗句,知道了诗人剪烛的缘由!

随着电力的普及和工业石蜡的使用,蜂蜡蜡烛逐渐退出照明的历史舞台,王尚义老人也是逢年过节才制作蜂蜡,但他很自豪能有这门手艺。

鲐背之年望期颐,王尚义老人点燃一支自己制作的、含着古典香味和诚挚祝福的蜂蜡蜡烛,烛光随风摇曳,照亮一屋子的回忆。

(记者 何大龙 李和 李苏敏)

来源:通渭县融媒体中心

编辑:魏 军

责编:许玲芳

主编:张建兵

检察官担任法治副校长有了“指挥棒”

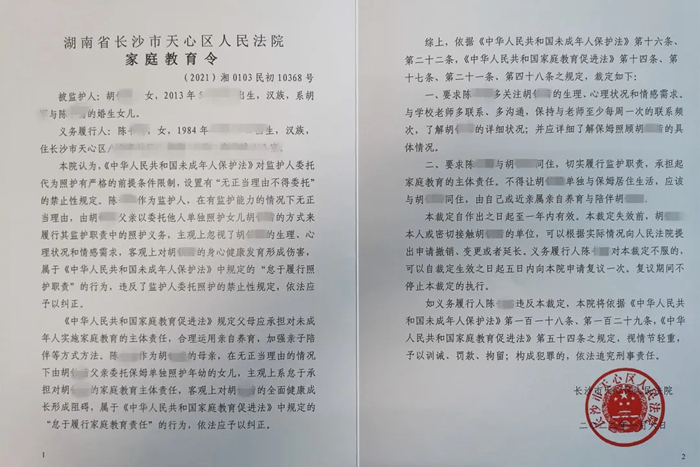

检察官担任法治副校长有了“指挥棒” 全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃”

全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃” 俄军装甲车辆将具备隐身能力

俄军装甲车辆将具备隐身能力